ACLSコースの事前学習シリーズ

今回は心停止アルゴリズムの紹介です。

看護師にとって薬剤の指示を出したりすることはありませんが、チームの全員が同じアルゴリズムを共有していることで予測性を持った対応に繋がります。

病院で働くすべての看護師に必要な内容なので、ぜひご覧ください。

心停止アルゴリズムの概要

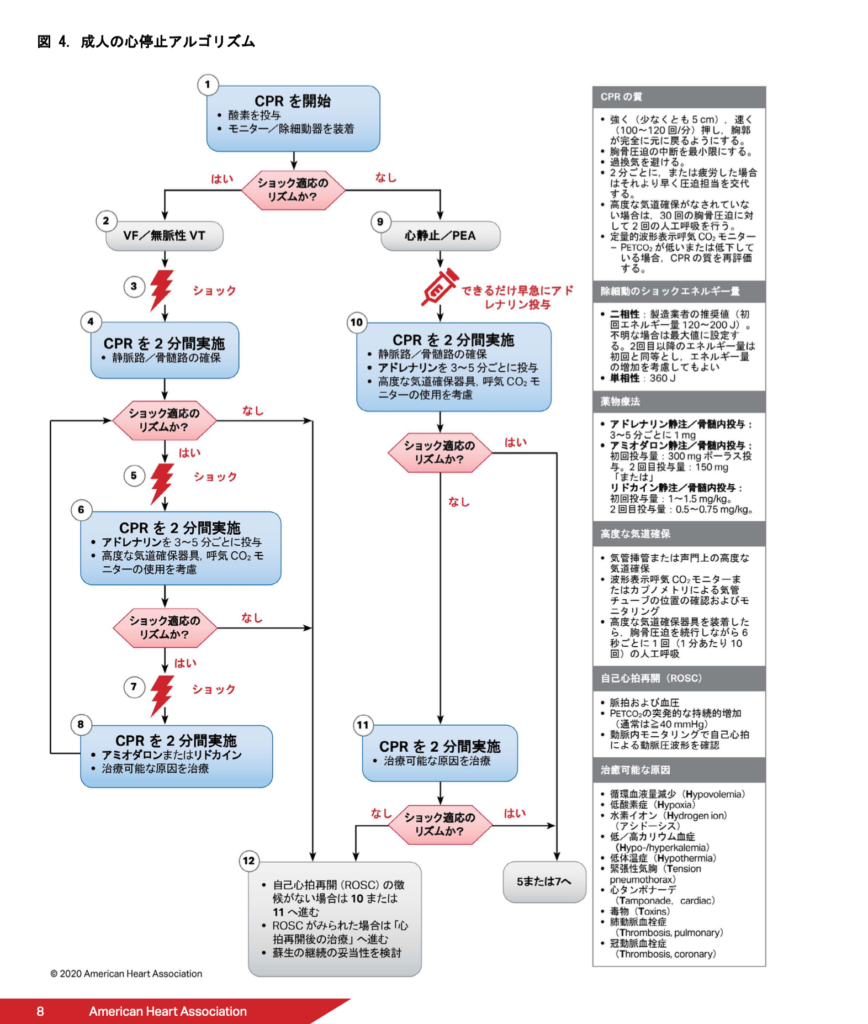

AHA2020のアルゴリズムはこちら

アルゴリズムにおける優先順位と根拠を理解

アルゴリズム表を見慣れていないと非常に複雑に見えるかも知れませんが、実際はシンプルです。

では、根拠や優先順位をもとにアルゴリズム表をみていきましょう。

心リズムのチェックは2分毎に実施

アルゴリズムの赤枠部分がリズムチェックに該当します。

このリズムチェックは2分毎に実施していくので、記録担当者などが"タイマー"で管理します。

ここで評価しているのは、大きく分けて2つです。

①"除細動の適応か"どうか

②"心停止が継続してるか"どうか

同じような表現ですが微妙に違うので解説していきます。

まずVF(心室細動)やpVT(無脈性心室頻拍)の場合、は最優先で除細動が必要となります。

一方、除細動の適応ではないリズムの場合は以下の2パターンに分かれます。

□PEA(無脈性電気活動)とAsystole(心静止)

□ROSC(自己心拍再開)

心停止かROSCなのか評価する方法はわかりますか?

そう、頸動脈を触知したり呼吸を確認します。ただし、CPRの中断時間は10秒以内(短ければ短いほうが良い)とされてますので、迅速に判断し分からなければCPRを再開しましょう。

次に、ここからはアルゴリズムの細かい中身を解説します。

VF/pVTの根治的治療は除細動(ショック)

心停止患者への対応は、質の高いCPRを基本としてVF/pVTであれば推奨ジュールでショックを実施します。

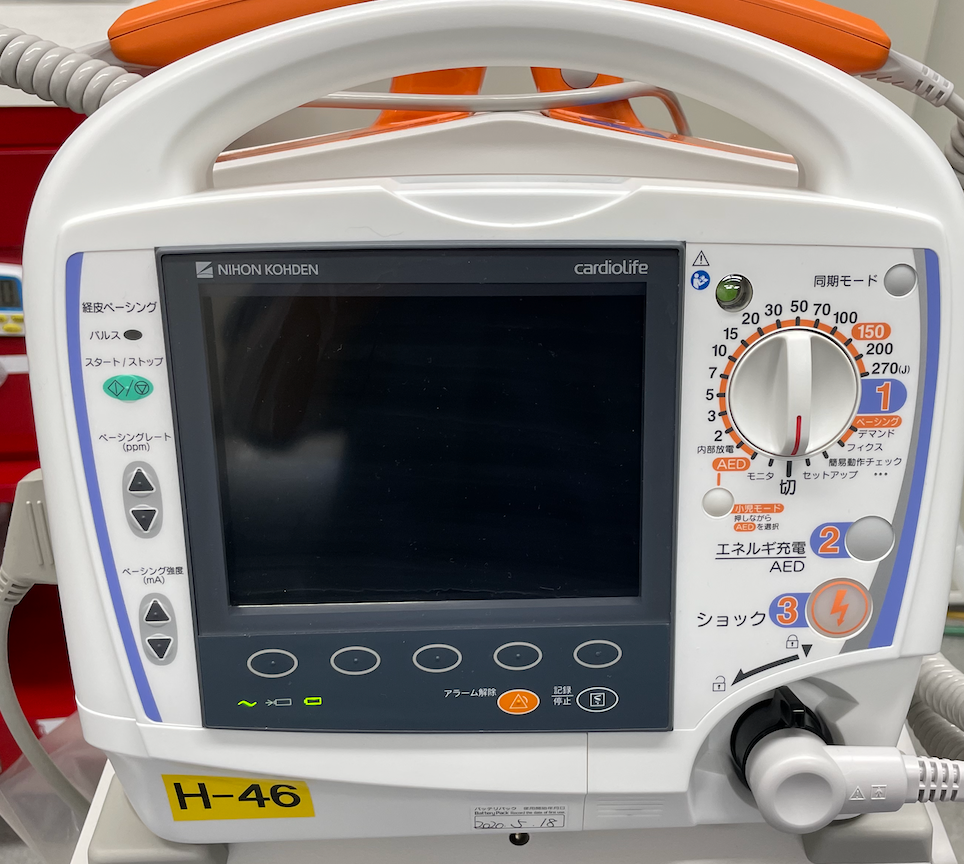

推奨ジュールは画像の"150"とオレンジマークがついてる部分です。

2分後のリズムチェックでVF/pVTが継続している場合は、再度ショックを施行します。

この場合、前回のジュール数より上げることが推奨されてますので「200J」でショックを実施します。

そして、ショック施行後にアドレナリンを投与します。

ショック施行後にCPRをしている2分間の中で"アドレナリンの投与"です。

優先されるのはショック!

間違いないように

アドレナリンは3〜5分間隔で投与

ここで、心停止時に使うアドレナリンの説明をしておきます。

アドレナリンの投与は一度スタートしたら基本的に3〜5分毎に反復投与します。

ここで注意しておきたいのは、施設や医師の指示によって3分と4分間隔の2パターンが存在するということです。

3分間隔の場合は、薬剤の投与タイミングだけを管理する"タイマー"が必要になります。

一方、4分間隔の場合はリズムチェックをベースとし、その結果"心停止が継続していたら投与"します。

厳密に4分間隔にしてるわけではないので、リズムチェックのタイマーだけで済みます。

シミュレーションでも臨床でもリズムチェックのタイマーが鳴ったらすぐ投与しようとする光景をみかけますが、これは間違いです。

"リズムチェックをした結果、心停止が継続していたらCPRを再開したあとに投与する"という趣旨ですので、お間違えなく。

え、そんな曖昧な管理でもいいの?

もともと3-5分毎の投与間隔と振り幅が大きく、秒単位で精密に管理する必要はありません。

個人的には4分間隔のほうがシンプルで混乱が少ないので推奨しています。

薬剤の投与間隔は臨床でも混乱しやすい場面なので、事前に宣言や周知しておくと良いと思います。

アドレナリンの効果について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

ショックに反応しない難治性のVF/pVTの場合は抗不整脈薬を投与

もう一つ使う薬剤として、ショックに反応しない難治性のVF/pVTの場合、抗不整脈薬であるアミオダロンやリドカインが登場します。

アルゴリズム上はショック3回後に投与となっていますが、臨床的には以下の例のように致死性不整脈が遷延したり難治性と医師が判断したら使う可能性がありますので数字だけ覚えても混乱するかもしれません。

例:VF→PEA→VF→PEA→VF

VF→ROSC→VF→PEA→VFなど

PEA/Asystoleのアルゴリズム

一方、PEA/Asystoleでは、質の高いCPRに加えて

できるだけ早く、アドレナリンの投与が推奨されています。

(PEAに関しては、これまでも沢山ブログやYou Tubeで取り上げてるのでそちらもご覧ください)

また、心停止に陥った原因を検索していきます。

注意しておきたいのは、原因検索はVF/pVTも当然必要ですが、PEAの場合は循環血液量減少や敗血症、低酸素血症など治療することで是正できる病態もあることを念頭に置きましょう。

You Tube

ACLS1日コースはこちら

急変対応にも役立つNCLS公式テキスト